Sumário Executivo

O Brasil vive um momento decisivo na transição energética. A energia eólica, que já representa parcela significativa da matriz elétrica nacional, alcançou patamares de excelência global, sobretudo no Nordeste, onde fatores de capacidade chegam a superar 55%. Esse desempenho só é possível graças à evolução tecnológica das turbinas, que passaram de máquinas de 1–2 MW há vinte anos para equipamentos acima de 7 MW em território nacional — como o AGW172/7.X, maior aerogerador onshore das Américas, fabricado pela WEG em parceria com Petrobras e Statkraft.

O estudo analisa o AGW172/7.X como referência tecnológica e explora sua possível aplicação em novos territórios, especialmente no Rio Grande do Sul. A escolha não é casual: enquanto o Nordeste oferece produtividade ímpar, sofre com gargalos de transmissão e altos níveis de curtailment. Já o Sul, em especial o Litoral Norte e a Campanha gaúcha, apresenta ventos competitivos, proximidade de centros de consumo e menor risco de saturação da rede. Essa diversificação geográfica é vista como chave para equilibrar ganhos de produtividade e segurança de escoamento.

A metodologia comparativa adotada combina fatores de capacidade regionais, perdas técnicas e percentuais de curtailment, resultando em intervalos plausíveis de geração líquida. Os resultados indicam que a Bahia mantém liderança absoluta em produtividade (24,2–28,8 GWh/ano), mas o Litoral Norte gaúcho chega próximo (20,5–27,7 GWh/ano), com maior confiabilidade. A Campanha, por sua vez, apresenta valores menores (18,4–24,9 GWh/ano), mas com potencial estratégico para expansão e complementaridade sazonal.

O relatório também conecta a expansão eólica à demanda crescente por datacenters no Brasil. Esse setor, que exige energia limpa, estável e previsível, pode encontrar no RS uma alternativa estratégica ao Nordeste, com PPAs de longo prazo mais seguros. A integração com sistemas de armazenamento em baterias (BESS) e hidrogênio verde amplia ainda mais as oportunidades, criando um ecossistema capaz de alinhar energia renovável e economia digital.

No cenário internacional, turbinas onshore de 6–8 MW já são realidade na China, EUA e Europa, enquanto offshore surgem modelos de 10–15 MW. A integração direta entre parques eólicos e datacenters nesses mercados reforça a importância de o Brasil adaptar rapidamente suas políticas de transmissão, incentivos e marcos regulatórios.

Em síntese, o estudo conclui que turbinas de grande porte como o AGW172/7.X consolidam a maturidade da indústria eólica nacional, mas sua plena competitividade dependerá da diversificação geográfica, da expansão da rede de transmissão e da integração com novas demandas digitais. Para o setor elétrico, a recomendação é equilibrar produtividade e confiabilidade. Para datacenters, considerar contratos de longo prazo que priorizem previsibilidade. E para reguladores, acelerar políticas que viabilizem armazenamento e hidrogênio verde. O médio prazo exige hubs regionais robustos, e o longo prazo aponta o Brasil como líder latino-americano em energia renovável e infraestrutura digital sustentável.

| Tópico | Principais Insights |

| Contexto | AGW172/7.X (7 MW, 220 m, rotor 172 m) → maior onshore das Américas. Parceria WEG + Petrobras + Statkraft. |

| Metodologia | Fórmula: Potência × 8760 h × FC × (1 – Perdas) × (1 – Curtailment). Valores mínimos e máximos calculados. |

| Resultados Regionais | Bahia: 24,2–28,8 GWh/ano (alto curtailment). RS – Litoral Norte: 20,5–27,7 GWh/ano (menor risco, proximidade de carga). RS – Campanha: 18,4–24,9 GWh/ano (menor geração, mas expansão e complementaridade). |

| Comparativo Estratégico | Bahia → produtividade máxima, dependência de transmissão NE–SE. RS Litoral → ideal para PPAs, confiabilidade de rede. RS Campanha → diversificação e sazonalidade. |

| Datacenters | Brasil deve concentrar >50% da capacidade da América Latina até 2030. Exigem energia limpa, previsível e redundante (SLA 99,99%). RS tem atratividade em PPAs verdes + integração com BESS e H2V. |

| Benchmark Internacional | Onshore: 6–8 MW (China, EUA, Europa). Offshore: 10–15 MW (FC > 60%). Datacenters já integrados a PPAs eólicos na Europa e Ásia. |

| Recomendações | Setor elétrico: diversificar geograficamente e expandir transmissão. Datacenters: priorizar PPAs de longo prazo com previsibilidade. Reguladores: incentivar BESS e hidrogênio verde. |

| Perspectiva | Médio prazo: hubs regionais robustos (Nordeste + RS). Longo prazo: Brasil líder em energia renovável + infraestrutura digital sustentável. |

Introdução

A transição energética é hoje um dos pilares mais relevantes da economia mundial. Governos, empresas e investidores estão diante de uma agenda que combina urgência climática, inovação tecnológica e competitividade econômica. Nesse contexto, a energia eólica vem se consolidando como uma das fontes renováveis de maior crescimento global. O avanço é notável não apenas em termos de capacidade instalada, mas também na sofisticação dos equipamentos: turbinas que, há duas décadas, geravam 1 a 2 MW, hoje chegam a patamares de 10 a 15 MW em projetos offshore na Europa e na Ásia, evidenciando uma tendência clara de aumento de escala. Quanto maiores as turbinas, mais eficiente se torna a relação entre energia produzida, área ocupada e custo por megawatt-hora, criando um ciclo virtuoso de produtividade.

O Brasil ocupa posição de destaque nesse cenário. Com um dos maiores potenciais eólicos do planeta, o país já alcançou fatores de capacidade acima da média internacional, especialmente no Nordeste. Essa vantagem natural se soma a uma cadeia de suprimentos nacional robusta e a uma política regulatória que, nas últimas duas décadas, fomentou a expansão das renováveis. No entanto, a concentração da geração eólica em uma única região também trouxe desafios, como o risco de curtailment — cortes na produção por saturação da rede de transmissão. Esse fenômeno reforça a necessidade de diversificação geográfica e de investimentos em novas linhas, sob pena de comprometer ganhos de produtividade.

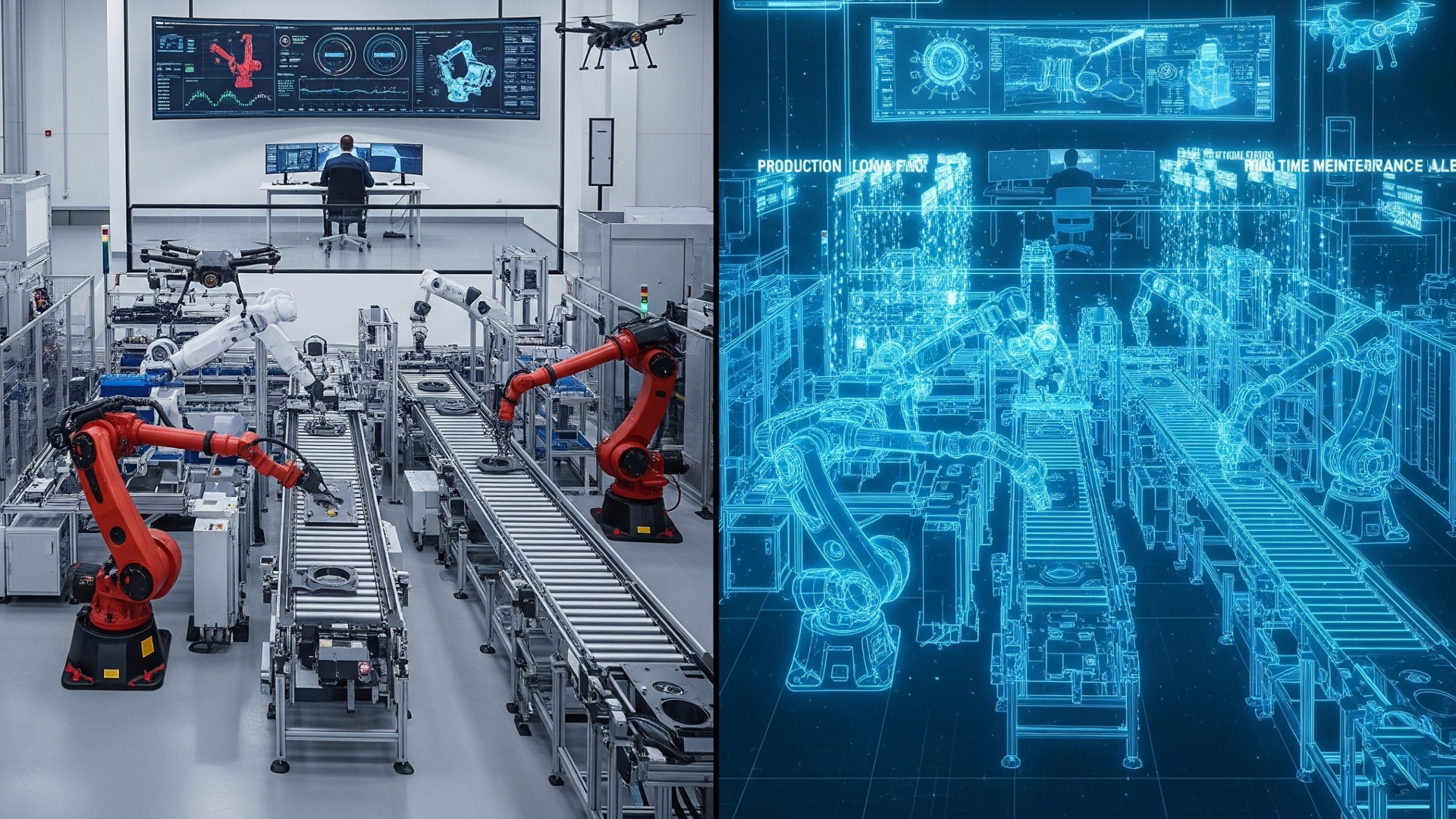

É nesse contexto que surge o AGW172/7.X, maior aerogerador onshore das Américas, instalado em 2025 no Complexo Eólico de Brotas de Macaúbas, na Bahia. Desenvolvido pela WEG em parceria com a Petrobras e adquirido pela Statkraft, o projeto é um marco tecnológico e estratégico para o setor elétrico brasileiro. Este relatório toma o AGW172/7.X como referência para discutir como turbinas de grande porte poderiam operar em outras regiões do país, em especial no Rio Grande do Sul, explorando não apenas o recurso eólico, mas também a possibilidade de atender à demanda crescente de datacenters e infraestrutura digital. O objetivo é oferecer uma análise técnica e estratégica que apoie decisões de investimento e políticas públicas.

O Aerogerador AGW172/7.X como Referência Tecnológica

O desenvolvimento do aerogerador AGW172/7.X é resultado de uma articulação estratégica entre três atores centrais da transição energética no Brasil. A Petrobras, por meio da cláusula obrigatória de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), aportou R$ 130 milhões em recursos. Esse investimento viabilizou a construção de um protótipo em território nacional, adaptado às condições de vento brasileiras. A WEG, empresa brasileira reconhecida por sua atuação em soluções de energia e motores elétricos, foi a responsável pelo design, fabricação e integração dos componentes da turbina, consolidando sua posição como player global no segmento de geração renovável. Já a Statkraft, maior geradora de energia renovável da Europa e com forte presença no Brasil, assumiu o papel de cliente e operador, instalando a turbina no Parque Eólico de Seabra, no Complexo de Brotas de Macaúbas, como parte de seu programa de modernização.

Do ponto de vista técnico, o AGW172/7.X representa um salto qualitativo. Com potência nominal de 7 MW, altura total de 220 metros e rotor de 172 metros de diâmetro, ele se destaca por sua escala inédita no continente. O equipamento pesa cerca de 1.830 toneladas, equivalente a seis estátuas do Cristo Redentor, e é capaz de gerar aproximadamente 2.500 MWh por mês, o suficiente para abastecer 15 mil residências brasileiras em um ano. Sua concepção privilegia a eficiência: ao gerar mais energia por unidade de área, reduz a necessidade de múltiplas torres e otimiza o uso do solo. Essa característica é particularmente relevante em projetos de repotenciação, onde turbinas antigas e menores podem ser substituídas por equipamentos de maior porte, mantendo a mesma infraestrutura básica de conexão e acesso.

O impacto do AGW172/7.X vai além de sua performance operacional. A fabricação nacional, com forte participação de fornecedores locais, reforça a cadeia de suprimentos brasileira e posiciona o país como referência tecnológica na América Latina. Esse movimento reduz a dependência de importações, gera empregos de alta qualificação e cria condições para a exportação de conhecimento e tecnologia em energias renováveis.

Além disso, o projeto se alinha diretamente à agenda de baixo carbono do Brasil. A Petrobras, tradicionalmente associada ao petróleo e ao gás, sinaliza sua estratégia de diversificação e redução de emissões, enquanto a WEG fortalece sua vocação para soluções sustentáveis e a Statkraft reafirma seu compromisso com a expansão de renováveis no país. O AGW172/7.X, portanto, não é apenas uma turbina: é um símbolo de como parcerias estratégicas podem transformar desafios energéticos em oportunidades de inovação, competitividade e descarbonização.

Recurso Eólico no Brasil: Nordeste e Sul

O Brasil figura entre os países com maior potencial eólico do mundo, e essa condição foi mapeada de forma abrangente pelo Atlas Eólico Nacional, elaborado inicialmente em 2001 e atualizado ao longo das últimas décadas por órgãos como o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e instituições estaduais. Esse atlas demonstra que o país possui mais de 700 GW de potencial eólico onshore e cerca de 700 GW offshore, valores que superam várias vezes a atual capacidade instalada de geração elétrica nacional. Os mapas eólicos indicam regiões com ventos de alta velocidade e baixa turbulência, fundamentais para turbinas de grande porte.

No contexto brasileiro, o Nordeste é, de longe, a região mais privilegiada. Estados como Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí e Ceará apresentam ventos constantes e intensos, com fatores de capacidade médios entre 45% e 60%, patamares superiores à média global da indústria, que varia entre 30% e 40%. Essa constância explica por que a região concentra hoje mais de 80% da capacidade eólica instalada no país. No entanto, essa liderança vem acompanhada de um desafio estrutural: o curtailment. Com tantos parques eólicos gerando ao mesmo tempo, e a rede de transmissão nem sempre disponível para escoar toda a energia, parte da produção precisa ser cortada para manter o equilíbrio do sistema. Esse fenômeno vem crescendo nos últimos anos e pode se intensificar até 2030, caso os reforços planejados em linhas de transmissão, como os projetos de corrente contínua (HVDC) que conectam o Nordeste ao Sudeste, não avancem com a velocidade necessária.

O Sul do Brasil, embora menos celebrado, apresenta potencial relevante. O Litoral Norte do Rio Grande do Sul tem ventos fortes, influenciados pela proximidade do oceano Atlântico, e conta com áreas planas e relativamente próximas de subestações, o que reduz custos logísticos e de conexão. Já a Campanha gaúcha, marcada por coxilhas e planaltos, oferece ventos estáveis e possibilidade de instalação de grandes parques, ainda que com maior sazonalidade em relação ao Nordeste. Estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do Atlas Eólico estadual confirmam que essas regiões podem alcançar fatores de capacidade médios de 35% a 45%, chegando a 50% em alguns pontos do litoral.

A principal diferença entre as duas regiões está no comportamento climático dos ventos. Enquanto o Nordeste se beneficia de ventos constantes praticamente o ano todo, garantindo elevada previsibilidade, o Sul apresenta maior sazonalidade, com meses de menor produção e outros de picos mais intensos. Essa variação, contudo, pode ser estratégica: ao complementar a geração do Nordeste, o Sul ajuda a equilibrar o portfólio nacional de energia eólica, reduzindo o risco de concentração e aumentando a segurança energética.

Em resumo, o Atlas Eólico e os dados de operação comprovam que tanto o Nordeste quanto o Sul são regiões-chave. O primeiro garante excelência e produtividade recorde, mas enfrenta gargalos de transmissão e cortes de geração; o segundo oferece diversificação, proximidade a centros de consumo e menor risco de saturação da rede, ainda que com ventos mais sazonais. Essa complementaridade é um dos pontos centrais para pensar a expansão de turbinas de grande porte no Brasil.

Comparativo do Recurso Eólico: Nordeste vs. Sul (RS)

| Indicador | Nordeste (Bahia, RN, CE, PI) | Sul (RS – Litoral Norte) | Sul (RS – Campanha) |

| Potencial mapeado (Atlas Eólico) | > 400 GW onshore | ~ 20–30 GW estimados | ~ 15–20 GW estimados |

| Velocidade média dos ventos (100 m altura) | 8–10 m/s | 7–9 m/s | 6,5–8 m/s |

| Fator de capacidade típico | 45–60% | 40–50% | 35–45% |

| Constância dos ventos | Alta, regime quase contínuo | Boa, mas com variação sazonal | Moderada, maior sazonalidade |

| Curtailment atual/projetado | Elevado (10–15% em média) devido à saturação da rede | Baixo–médio (5–10%) | Baixo (5–8%) |

| Proximidade de centros de consumo | Maior distância; necessidade de grandes linhas de transmissão (NE–SE) | Próximo a regiões metropolitanas do Sul e Sudeste | Mais distante, mas com boa conexão via subestações regionais |

| Infraestrutura de transmissão | Malha sobrecarregada, reforços em curso (HVDC) | Margem disponível, expansão planejada | Menor densidade, margem de crescimento |

| Vantagem estratégica | Alta produtividade e referência mundial | Estabilidade relativa, proximidade de carga e menor curtailment | Diversificação geográfica e potencial de expansão modular |

Curtailment e Infraestrutura de Transmissão

O conceito de curtailment refere-se ao corte deliberado da geração de energia renovável, mesmo quando há vento ou sol disponível, devido a restrições do sistema elétrico. Esse fenômeno ocorre quando a produção supera a capacidade da rede de transmissão ou quando, por razões de estabilidade, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) precisa limitar a injeção de energia. Embora o curtailment seja uma prática operacional necessária para manter o equilíbrio da rede, ele representa um desafio econômico para geradores, pois reduz a receita e afeta o retorno sobre os investimentos.

No Brasil, os casos mais críticos se concentram no Nordeste, onde está instalada a maior parte da capacidade eólica nacional. De acordo com relatórios recentes do ONS, em determinados meses o despacho das usinas eólicas tem sido limitado em até dois dígitos percentuais, sobretudo em áreas da Bahia, do Rio Grande do Norte e do Piauí. A elevada densidade de parques, associada à demora na expansão de linhas de transmissão estruturantes, gera um cenário em que parte da energia disponível não consegue ser escoada. Esse gargalo tende a persistir até a entrada em operação de projetos de corrente contínua de alta tensão (HVDC), planejados para interligar o Nordeste ao Sudeste e reforçar os corredores de transmissão existentes.

No Rio Grande do Sul, a situação atual é menos crítica. Embora o estado já conte com diversos parques eólicos em operação e outros em fase de licenciamento, a rede ainda apresenta margens de expansão que reduzem o risco imediato de cortes significativos. Além disso, a localização do RS, mais próxima dos grandes centros de carga do Sul e Sudeste, facilita o escoamento da energia gerada e diminui a dependência de longos corredores de transmissão. A sazonalidade dos ventos, embora reduza a previsibilidade em relação ao Nordeste, também ajuda a aliviar pressões na rede ao distribuir a geração em padrões diferentes.

Do ponto de vista regulatório e de planejamento, a EPE e o ONS têm apontado a necessidade de investimentos consistentes em reforços de rede, tanto no Nordeste quanto no Sul. Além dos projetos HVDC, estão em análise expansões regionais para atender a novas demandas, inclusive as associadas a datacenters e eletrointensivas, que exigirão fornecimento contínuo e confiável. Assim, mitigar o curtailment passa não apenas pela diversificação geográfica da geração, mas também por políticas de transmissão alinhadas à velocidade da expansão renovável.

Metodologia de Análise Comparativa

A análise comparativa entre o desempenho do AGW172/7.X na Bahia e os cenários projetados para o Rio Grande do Sul foi conduzida a partir de uma metodologia padronizada, baseada em premissas técnicas consolidadas no setor de energia renovável. O objetivo foi estimar a geração líquida anual (GWh/ano) em diferentes cenários, incorporando variáveis técnicas do aerogerador e fatores externos relacionados à rede elétrica.

As premissas técnicas adotadas foram:

- Potência nominal (Pn): 7 MW, tomando o AGW172/7.X como referência.

- Disponibilidade operacional: 95–97%, em linha com médias internacionais para turbinas de grande porte.

- Perdas operacionais: 5–7%, englobando perdas mecânicas (conversão, engrenagens) e elétricas (cabos e transformadores).

- Fator de Capacidade (FC): faixa de valores específica por região, conforme dados do Atlas Eólico Nacional e do Atlas Eólico do Rio Grande do Sul.

- Curtailment: aplicado como faixa percentual de cortes médios na geração, variando entre 5% e 15% dependendo da região e da saturação da rede.

As fontes de dados utilizadas foram:

- ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico): séries históricas de geração e indicadores de curtailment no Nordeste.

- EPE (Empresa de Pesquisa Energética): projeções sobre expansão da transmissão e integração de renováveis.

- Atlas Eólico Nacional e Atlas Eólico RS (SEMA/RS): dados médios de vento por altura e localidade.

- Estudos acadêmicos de UFRGS, UFSM e INPE, que oferecem parâmetros de confiabilidade para fatores de capacidade regionais.

A fórmula utilizada para o cálculo da geração líquida anual foi escrita da seguinte forma em texto plano:

Geração (GWh/ano) = Potência nominal (MW) × 8760 (h/ano) × Fator de Capacidade × (1 – Perdas) × (1 – Curtailment)

Para definir a faixa de resultados (mín–máx) em cada cenário, a metodologia combinou:

- Mínimo: fator de capacidade mais baixo + perdas máximas + curtailment máximo.

- Máximo: fator de capacidade mais alto + perdas mínimas + curtailment mínimo.

Esse procedimento garante que a faixa reflita condições extremas plausíveis, cobrindo tanto o pior quanto o melhor caso operacional.

Limitações:

- Os cálculos se baseiam em faixas médias de vento, não em campanhas anemométricas locais — indispensáveis em projetos comerciais.

- Os valores de curtailment são estimativas médias a partir de relatórios do ONS, sujeitos a variações sazonais.

- Não foram considerados efeitos microclimáticos como turbulência, topografia e sombra de esteira.

Mesmo com essas restrições, a metodologia fornece um quadro transparente e robusto, adequado para análises estratégicas e para apoiar decisões sobre diversificação geográfica da matriz eólica.

Resultados da Análise: Bahia vs. Rio Grande do Sul

O AGW172/7.X instalado na Bahia serve como referência de desempenho para turbinas de grande porte no Brasil. Com potência nominal de 7 MW, altura de 220 metros e rotor de 172 metros de diâmetro, a turbina foi projetada para operar com fatores de capacidade entre 50% e 55% em condições ideais da região Nordeste. A aplicação da metodologia apresentada anteriormente, considerando perdas operacionais entre 5% e 7% e curtailment entre 10% e 15%, resulta em uma geração líquida anual que varia de 24,2 a 28,8 GWh. Esses números confirmam a alta produtividade do Nordeste, mas também evidenciam a redução de receita causada pelos cortes de energia não escoada devido à saturação da rede.

No cenário projetado para o Rio Grande do Sul – Litoral Norte, as condições de vento permitem fatores de capacidade entre 40% e 50%. Combinando perdas operacionais e curtailment em faixas de 5% a 10%, a geração líquida anual estimada fica entre 20,5 e 27,7 GWh. Embora o valor mínimo seja inferior ao da Bahia, o valor máximo se aproxima bastante. A diferença qualitativa é relevante: o RS apresenta menor risco de curtailment e maior proximidade de centros de consumo, o que pode garantir previsibilidade de fornecimento em contratos de longo prazo, como os PPAs voltados para datacenters.

Já no cenário da Campanha gaúcha, onde os ventos são menos intensos, mas ainda competitivos, os fatores de capacidade variam entre 35% e 45%. Com perdas na faixa de 5% a 7% e curtailment de 5% a 8%, a geração líquida anual estimada situa-se entre 18,4 e 24,9 GWh. Apesar de apresentar valores inferiores em relação ao Litoral Norte e à Bahia, a Campanha oferece como diferencial estratégico a possibilidade de expansão em áreas com menor densidade de parques eólicos e complementaridade sazonal em relação ao Nordeste.

Tabela Comparativa – Bahia x Rio Grande do Sul

| Indicador | Bahia – AGW172/7.X (ref.) | RS – Litoral Norte (hip.) | RS – Campanha (hip.) |

| Potência nominal | 7 MW | 7 MW | 7 MW |

| Fator de capacidade (faixa) | 50–55% | 40–50% | 35–45% |

| Perdas operacionais | 5–7% | 5–7% | 5–7% |

| Curtailment (faixa) | 10–15% | 5–10% | 5–8% |

| Geração líquida (GWh/ano) | 24,2–28,8 | 20,5–27,7 | 18,4–24,9 |

| Condição de rede | Saturação em pontos críticos | Estável, margem de expansão | Estável, baixa densidade |

| Proximidade de carga | Necessita grandes linhas NE–SE | Próxima a hubs do Sul/Sudeste | Intermediária, subestações regionais |

| Aplicações em datacenters | Alta produtividade, risco de cortes | Boa estabilidade para PPAs | Diversificação e complementaridade |

Explicação detalhada da tabela

A tabela sintetiza os cálculos de geração líquida anual do aerogerador AGW172/7.X em três cenários distintos — Bahia (referência real), RS – Litoral Norte e RS – Campanha — considerando os mesmos parâmetros técnicos da turbina, mas ajustando os fatores de capacidade, perdas e curtailment conforme as condições regionais.

1. Potência nominal e dimensões:

- Permanecem fixas em 7 MW e rotor de 172 m, pois tratamos da mesma máquina. Assim, as diferenças entre os cenários decorrem exclusivamente do regime de ventos e das condições de rede.

2. Fator de capacidade (FC):

- Bahia: 50–55%, coerente com medições do ONS e relatórios do Atlas Eólico Nacional para a região do semiárido baiano.

- RS – Litoral Norte: 40–50%, sustentado por ventos marítimos consistentes e dados do Atlas Eólico do RS.

- RS – Campanha: 35–45%, refletindo ventos mais moderados e maior sazonalidade, conforme estudos da UFRGS e UFSM.

Esse indicador é o principal determinante da geração bruta, pois mede o aproveitamento efetivo do recurso eólico.

3. Perdas operacionais:

- Uniformizadas em 5–7% em todos os cenários, abrangem perdas elétricas e mecânicas típicas de turbinas de grande porte. A padronização permite comparação direta entre regiões, sem enviesar os resultados.

4. Curtailment:

- Bahia: 10–15%, nível elevado devido à saturação crônica da malha de transmissão no Nordeste.

- RS – Litoral Norte: 5–10%, risco moderado, dado que a região ainda possui margem na rede e menor densidade de parques.

- RS – Campanha: 5–8%, risco baixo, associado a uma área ainda pouco explorada para eólica.

Esse fator é decisivo para explicar porque a Bahia, embora mais produtiva em termos brutos, sofre reduções significativas no resultado líquido.

5. Geração líquida (GWh/ano):

- Bahia: 24,2–28,8 GWh — maior produtividade absoluta, mas sujeita a cortes.

- RS – Litoral Norte: 20,5–27,7 GWh — valores que podem se aproximar da Bahia em cenários favoráveis, com maior estabilidade de escoamento.

- RS – Campanha: 18,4–24,9 GWh — menor geração, mas ainda competitiva e útil para diversificação.

Os intervalos foram obtidos pela combinação sistemática dos extremos (mínimo = FC mais baixo + perdas máximas + curtailment máximo; máximo = FC mais alto + perdas mínimas + curtailment mínimo). Essa abordagem garante realismo e transparência, evitando superestimações.

6. Condição de rede e proximidade de carga:

- Bahia: exige grandes corredores de transmissão até o Sudeste, sujeitos a gargalos.

- RS – Litoral Norte: próximo a regiões metropolitanas e linhas de escoamento consolidadas, com risco menor de restrições.

- RS – Campanha: localização interiorana, mas com possibilidade de integração a subestações regionais em expansão.

7. Aplicações em datacenters:

- Bahia: energia abundante, mas com risco de cortes, o que pode comprometer contratos de disponibilidade rígidos.

- RS – Litoral Norte: combinação de geração estável e proximidade de carga, ideal para PPAs de longo prazo voltados ao setor digital.

- RS – Campanha: opção para diversificação geográfica, criando portfólios híbridos que equilibram diferentes perfis de vento e reduzem riscos sistêmicos.

Em síntese, a tabela evidencia que a Bahia é imbatível em termos de fator de capacidade bruto, mas o Rio Grande do Sul oferece vantagens estratégicas ligadas à estabilidade da rede, à proximidade de consumidores intensivos de energia e à menor exposição ao curtailment. Para setores como o de datacenters, que demandam contratos firmes e previsibilidade, essa diferença pode ser mais relevante do que alguns pontos percentuais a mais de geração.

Integração com Datacenters e Infraestrutura Digital

O crescimento acelerado do mercado de datacenters no Brasil é um vetor estratégico para a demanda de energia elétrica estável, previsível e com baixo impacto ambiental. Nos últimos anos, o país consolidou-se como destino prioritário de investimentos de gigantes globais da nuvem, empresas de telecomunicações e operadoras de serviços digitais. Esse movimento responde a fatores como o aumento do tráfego de dados, a adoção de inteligência artificial em larga escala e a necessidade de infraestrutura local para atender legislações de soberania digital e latência de rede. Estima-se que, até o final da década, o Brasil deverá concentrar mais de 50% da capacidade instalada de datacenters da América Latina, com polos emergentes em São Paulo, Rio de Janeiro e regiões estratégicas de menor custo energético.

Para esse segmento, a energia é mais do que insumo: é um requisito de missão crítica. Os contratos de nível de serviço (SLAs) exigem disponibilidade superior a 99,99%, o que implica em fornecimento contínuo, previsível e resiliente. Além disso, há pressão crescente de clientes corporativos e investidores para que o consumo seja integralmente proveniente de fontes renováveis certificadas, reduzindo a pegada de carbono. Nesse contexto, os datacenters privilegiam parcerias com geradores que ofereçam não apenas energia limpa, mas também previsibilidade e flexibilidade contratual.

Os Power Purchase Agreements (PPAs) verdes têm sido o modelo dominante para garantir tais condições. Nesses contratos, os datacenters asseguram o suprimento de energia de longo prazo a preços competitivos, ao mesmo tempo em que financiam a expansão de parques renováveis. No Brasil, esse movimento tem crescido com destaque em energia solar e eólica, sobretudo em regiões onde há disponibilidade de terrenos, recursos e linhas de transmissão.

O Rio Grande do Sul desponta como oportunidade estratégica para se posicionar como hub digital de segunda geração. Diferente do Nordeste, que apresenta maiores fatores de capacidade, mas sofre restrições de curtailment e longas distâncias até os centros de carga, o RS combina três vantagens: (i) proximidade de grandes consumidores corporativos e centros urbanos do Sul e Sudeste; (ii) menor saturação da rede de transmissão, o que garante maior confiabilidade; (iii) possibilidade de complementaridade entre as regiões do Litoral Norte e da Campanha, oferecendo perfis de vento diversificados. Essas condições favorecem a negociação de PPAs customizados para datacenters que buscam segurança energética de longo prazo.

Por fim, a integração com sistemas de armazenamento em baterias (BESS) e projetos de hidrogênio verde amplia ainda mais a atratividade. O BESS possibilita suavizar a variabilidade da geração eólica, garantindo resposta rápida a picos de demanda ou falhas momentâneas. Já o hidrogênio verde, produzido em momentos de excedente, pode ser convertido em insumo estratégico para descarbonização de setores industriais, ao mesmo tempo em que oferece backup energético de alta duração. Essa integração cria um ecossistema capaz de atender não apenas aos requisitos energéticos de datacenters, mas também de posicionar o RS como referência nacional em infraestrutura digital sustentável.

Benchmark Internacional e Lições Aprendidas

O desenvolvimento de turbinas de grande porte é uma tendência consolidada no setor eólico mundial. Na China, que lidera a instalação global de capacidade, já existem turbinas onshore de 8 MW em operação comercial, projetadas para maximizar o aproveitamento em regiões de ventos estáveis do interior. Nos Estados Unidos, o movimento tem sido semelhante, com a adoção de turbinas onshore acima de 6 MW em estados como Texas e Oklahoma, onde a vasta disponibilidade de terra e as longas linhas de transmissão permitem ganhos de escala. Na Europa continental, países como Alemanha e Espanha têm impulsionado a adoção de equipamentos de grande porte onshore como parte de programas de modernização de parques eólicos mais antigos, substituindo turbinas de 2–3 MW por modelos acima de 6 MW em áreas já licenciadas.

No caso offshore, a fronteira tecnológica já atingiu turbinas de 10 a 15 MW, especialmente no Mar do Norte e na costa chinesa. Modelos como o Haliade-X da GE (14 MW) e o MingYang MySE (16 MW em fase de testes) representam o estado da arte, permitindo a instalação de menos torres por projeto e alcançando fatores de capacidade acima de 60%. Esse movimento consolida a eólica offshore como alternativa competitiva em regiões de alta demanda energética próxima ao litoral, ao mesmo tempo em que viabiliza contratos diretos com consumidores de grande porte, como indústrias eletrointensivas e datacenters.

A integração da energia eólica com datacenters já é realidade em países da Europa e da Ásia. Irlanda e Dinamarca, por exemplo, abrigam grandes hubs digitais abastecidos diretamente por PPAs de parques eólicos, enquanto na China empresas de tecnologia estabeleceram contratos híbridos envolvendo eólica, solar e baterias para garantir SLAs rigorosos de disponibilidade.

Para o Brasil, as lições são claras. A escalabilidade de turbinas onshore de grande porte, como o AGW172/7.X, deve ser acompanhada de planejamento integrado de rede e armazenamento, prevenindo curtailment e garantindo confiabilidade. Além disso, a aproximação entre geradores e datacenters, já praticada internacionalmente, pode ser adaptada ao contexto do Rio Grande do Sul, criando um diferencial competitivo frente a outros polos digitais latino-americanos.

Tabela Comparativa – Benchmark Internacional

| Região / Tipo | Potência Típica de Turbinas | Fator de Capacidade (FC) | Aplicações em Datacenters |

| China (Onshore) | 6–8 MW | 40–50% | Contratos híbridos (eólica + solar + BESS) para suportar hubs digitais em crescimento. |

| EUA (Onshore) | 6–7 MW | 35–45% | PPAs em regiões de alto consumo (Texas, Oklahoma), com integração em nuvem corporativa. |

| Europa (Onshore) | 6–7 MW (repotenciação de parques antigos) | 35–45% | Suporte direto a datacenters em países como Irlanda e Dinamarca, com foco em previsibilidade contratual. |

| Offshore (Europa/Ásia) | 10–15 MW (Haliade-X, MingYang MySE) | 55–65% | Fornecimento dedicado a datacenters costeiros e indústrias eletrointensivas, reduzindo custo de transmissão. |

Implicações Estratégicas para o Brasil

A análise comparativa entre o desempenho do AGW172/7.X na Bahia e os cenários hipotéticos no Rio Grande do Sul revela implicações relevantes para o futuro da matriz elétrica brasileira. O país já figura entre os líderes globais em energia eólica, mas enfrenta desafios de saturação da rede no Nordeste, onde se concentra a maior parte da geração. Nesse contexto, a diversificação geográfica torna-se prioridade estratégica, não apenas para ampliar a capacidade instalada, mas sobretudo para mitigar os riscos de curtailment que afetam a rentabilidade dos projetos e comprometem a segurança do suprimento.

A inserção do Rio Grande do Sul como polo complementar oferece vantagens claras. O Litoral Norte apresenta condições de vento competitivas e proximidade de grandes centros de consumo, reduzindo perdas de transmissão e viabilizando contratos de longo prazo para clientes intensivos em energia, como datacenters e indústrias. Já a região da Campanha, ainda que com menor fator de capacidade, agrega valor pela possibilidade de expansão em áreas de baixa densidade de projetos e pela complementaridade sazonal com o Nordeste, fortalecendo a resiliência do sistema.

Do ponto de vista industrial, o desenvolvimento de turbinas de grande porte em território nacional, como o AGW172/7.X, reforça a capacidade tecnológica da cadeia de suprimentos brasileira. Isso cria oportunidades para fornecedores locais de componentes, engenharia e serviços especializados, consolidando o país como hub regional de inovação eólica.

Por fim, a conexão entre energia renovável e economia digital abre espaço para uma agenda de longo prazo: a inserção do Rio Grande do Sul no mapa dos hubs digitais sustentáveis. Ao alinhar geração renovável, estabilidade de rede e integração com soluções de armazenamento e hidrogênio verde, o Brasil pode transformar sua vantagem natural em vetor de competitividade global, posicionando-se como fornecedor confiável de energia para a nova economia de dados.

Conclusões e Recomendações

A análise do aerogerador AGW172/7.X como referência tecnológica evidencia a maturidade alcançada pela indústria eólica brasileira. Os resultados confirmam que, em condições ideais do Nordeste, essa turbina é capaz de entregar produtividade elevada, entre 24,2 e 28,8 GWh/ano, mesmo considerando perdas e curtailment. Contudo, também se comprova que a concentração geográfica da geração acarreta gargalos de transmissão e redução de receita para os investidores. O estudo de cenários no Rio Grande do Sul revela alternativas competitivas: no Litoral Norte, a geração pode alcançar até 27,7 GWh/ano com maior confiabilidade de rede, enquanto a Campanha oferece potencial de diversificação com menor risco de saturação.

A partir desses achados, algumas recomendações se destacam. Para o setor elétrico, é fundamental adotar políticas que incentivem a diversificação regional dos projetos eólicos, equilibrando ganhos de fator de capacidade com a confiabilidade de escoamento. Para os datacenters, a escolha da localização deve considerar não apenas a disponibilidade de energia limpa, mas também a previsibilidade contratual via PPAs e a integração com soluções de armazenamento. Já os reguladores precisam avançar em marcos que estimulem a expansão coordenada de transmissão e a integração de novas tecnologias, como BESS e hidrogênio verde, garantindo condições de competitividade global.

No médio prazo, o Brasil deve consolidar hubs de geração renovável alinhados à economia digital, como no Sul e no Nordeste, articulando complementaridade sazonal e segurança de rede. No longo prazo, a aposta em turbinas de grande porte, combinada à evolução da cadeia de suprimentos nacional, posicionará o país como player de referência em energia renovável e infraestrutura digital sustentável na América Latina.